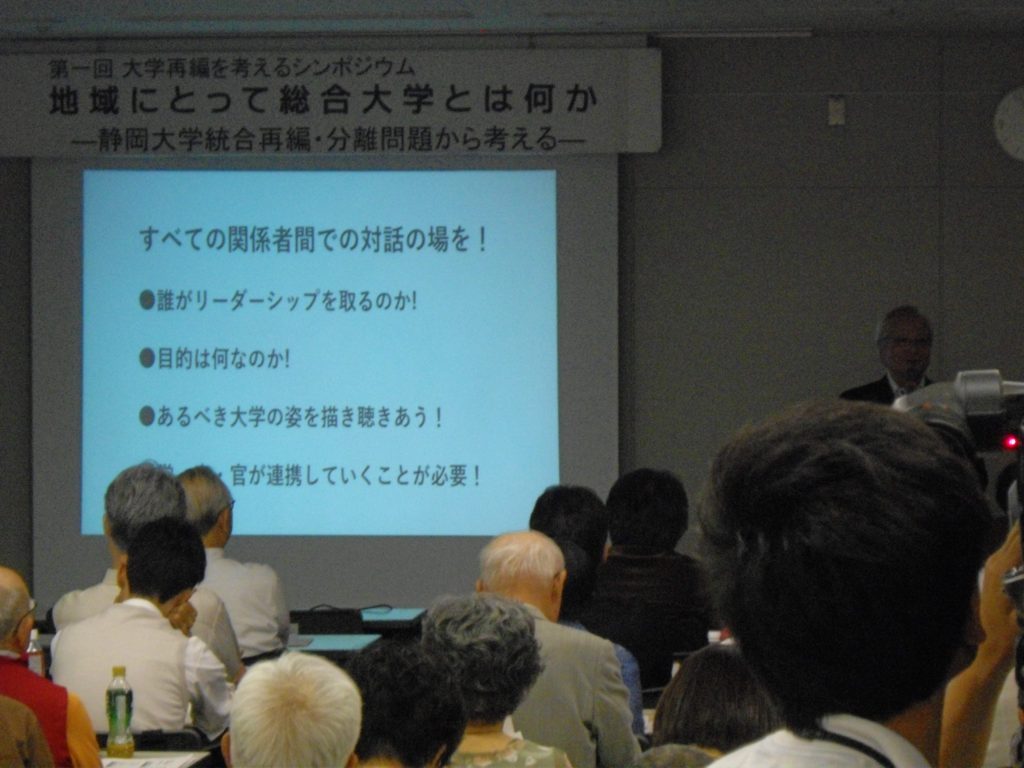

第一回大学再編を考えるシンポジウム「地域にとって総合大学とは何か―静岡大学統合再編・分離問題から考える」が2019年5月12日(日)に静岡県男女共同参画センター「あざれあ」で開催されました。 130名の方が参加され、大盛況でした。

アンケートでいただいたご意見をすべて紹介します。回答いただいた皆様、貴重なご意見をどうもありがとうございました(文中の太字は引用者)。

私が「学長案」を知ったのは、ツイッターでした。それまでは「浜医大が静大医学部になるんだろう」と思っていました。ツイッターで、「学長案」を見た時、そんな甘い話ではないと知りました。受験生から見た場合、東西に分割された小じんまりした大学より、県外の有名大学を選ぶのではないでしょうか。特に、進学校の生徒の場合、良い学生が集まらなくなるのではないでしょうか。(特に東側) 分割して名前まで変えるメリットは、東西ともに無いと思いますが、この課題について静岡県のみならず、国においても議論が活発になされることを望みます。

私は、静大とは、部外者の一般市民です。この話をテレビのニュースで聞いた時、また大学(静岡の)を浜松に持っていくのか、残念に思いました。浜松に対する対抗意識かも知れません。これは統合ではなく分離です。浜松では統合で、これを基にして、教育学部や人文学部を新たに造っていくのだと思います。浜松は医学部をもっているから、有力大学になっていくでしょう。小規模化で、沈没するのは静岡地域の大学だけだと思います。 この問題とは直接関係ありませんが、静岡市は政令都市になったメリットが一つもありません。

(1)政令都市で、国立大学の医学部のない都市はわずかです。

(2)元々、今の浜松医科大学の設置も、浜松と静岡で争って、県知事裁定(浜松出身)で決定されました。二つめとなれば静岡だと思います。

(3)これが、東部では医療関係企業や順天堂大学があるという理由で川勝知事は東部に設置するとしています。まさにその理由で中部の静岡にこそ医科大学が必要です。

(4)静岡地域には、平野が少なく、工業都市としての立地には無理があります。人文、文化都市としての追求をしていくべきだと思います。商業都市としては、インターネット通販などの発展で、将来見込みはありません。

以上(1)〜(4)の理由で、静岡市域にも、医学部が欲しいと思います。 今回、表面的には“統合”ということなので、医学部の一部を浜松から静岡にもってこれないのか・・・・。浜医大の定員を現100名として、150にしてこれを半分ずつにする。分離して75名を静岡で、医者を育てる・・・・というようなことは構想できまいか。そういうことなら、今回の分離、統合は理解できると思います。これも川勝知事と田辺市長の仲が悪いせいでしょうか?

大学関係者だけでなく、異分野で活躍するパネリストがそれぞれの視点から話題を提供する非常に興味深いシンポジウムであった。特に地域にとって大学とはどうあるべきか、を考えることの重要性を痛感した。今後もこのようなシンポジウムを続け、市民、産業界、大学関係者の人達が供に大学のあり方を考えていく機会が提供されることを希望します。

今日のシンポジウムを通して、大学の内部だけではなく、地域における大学の存在の重要性から、地域・自治体・企業等も含めて、一体となって考えていく検討していくことが大切だと思いました。地域の人の前で、学長も説明責任があり、そういう場を作って、よりよく検討していく、お互いに話に耳をかたむけることこそ、そしてよりよい静大にしていくことが大切だと思いました。 学長だけではなく、学生・教員・職員も含めて丁寧に話合っていくことが必要だと思います。西原元市長さんの時の牧之原市の市民や市の職員のやる気、本気を見てきたので、たいへんいい方をパネリストとしてお話しを伺えてよかったと思います。 もっと教員だけではない人達を巻き込んでいく必要もあると思います。 学長にも、この様子をきいてほしいと思いました。

新聞だけでは得られない、現状を知ることが出来ました。遠州地区出身で、静岡市在住なので、地域性の遠さは良く分かります。浜松市近隣の市町は、静岡市にほぼ関心が有りませんし、その逆も然りですので、分離してしまったら、二度と関心を持つ事は無い様に思います。県民として、今後の動向が気になります。少子化が進んで(静岡キャンパスの大学の)財源が不足した場合、学費の上昇などがあれば、私立大学との差が縮んでしまうのではないか、等、気になりました。入学するのが難しくて学費が高いと県内進学なら私立で・・・と思う高校生も増えるのではないかと思いました。

問題のひとつは、浜松キャンパスの教員と状況認識の共有ができていないということでは・・・・。浜松キャンパスの教員の多数が異議を唱えないことにはなかなか止まらないと思います。浜松での実施、学長の出席とかも考えてよいかと。

大変勉強になり有り難う御座いました。特に西原元牧之原市長の“望まれる大学の具体像”(私見)と佐藤誠二教授VS私立大学との連携・統合に向けた方策に関心を持ちましたので、もっと掘り下げ、検討を期待します。

発言にはなかったが、静岡大学の現状が外部の人には分かりにくい。静岡大学白書、静岡大学学生白書のようなものを作り、対外的に提供して頂けると有り難い。

御準備にあたられたみなさま、御登壇なさったみなさま、本当にお疲れ様でした。今回のシンポジウムは、現在何が問題となっているのかを、学内、学外、地域に向けて、明らかにしたという点で、大きな意義があったと思います。 ただ、制度の大枠の話と、具体的な統合再編・分離問題の話が混在し、やや議論が総花的になってしまったきらいがあります。 次回は統合再編・分離に具体的にはどのようなメリットがあり、どのような点に反対の根拠があるのかを明らかにするというように、もう少し具体の話に論点を絞って議論をした方が認識が深まるように思います。世の中に、具体的な問題点を共有する努力が必要です。学外者ですが。いろいろとこの先も大変ですが、半分は学内者という立場で応援を続けていきたいと思います。頑張ってください。

坂本さん、本橋さんの話から、静岡大学を2つに分離してしまうと、大きくパワーダウンしてしまうことがよくわかった。遠藤さんの話から、キャンパスがどこにあるかということは大きな問題ではないとも考えた。また、医学部、工学部だけの大学というのは、連携の点でも総合力を欠くのではないかと思った。西原さんの話で、静岡県の大学の数、いろいろなレベルに対応する点で、静岡の18歳人口の流出を防ぎ、全国から学生を呼び込むためには、不足していることが分かった。意外であった。

このままでは東部の縮小のみになってしまうので、深い議論が必要。東部のミッション(役割)を考える時と思う。

非常に参考になる話が多く良かった。

大学の今後についてよく考える機会になった。

静岡キャンパスの3年生の学生です。僕は統合案が話題になった頃、休学中だったため、体感としては数日のうちに話が進み置いていかれた気がしていました。やっと概要を理解出来た気がします。 統合によって僕が気になるのはブランドと学生数です。ブランドは就活に関わるからです。僕は大学こそ3年生ですが休学の関係で卒業は現2年生と同じ年になります。説明の通りに統合が進むと新大学の1年目になります。僕自身が何が変わることはありませんが世間の目は気になります。 次に学生数です。吹奏楽の話が出ましたが、僕も部活動を行っているため学生数は減り、部員が減るのは問題だと感じます。 意見にもありましたが、学生向けの会、文面がなければ、賛否を決めかねる気がします。

静岡キャンパスの学部3年生です。本話題には静岡、浜松間の対立も関わっているとは伺っていますが、我々学生の中でそれを意識している人は皆無に近いと思います。我々学生が思っていることとしては、

・学長から学生への直接的な説明がない。

・浜松キャンパスとのつながりが消えてしまう。

・実際メリット、デメリットは何であるか。

以上3点が大半だと思います。今回のシンポジウムは貴重な機会だと思います。学生に対しても聞くと認知度が上がるかなと思います。

静大統合・再編の現状が理解できた。「対話」が足りないと感じた。外部、学生を交えた対話でビジョンを明確にすべき。学長を交えて議論できるとよいと思った。静大東部の規模縮小はメリットが全く感じられないので法人を統合して、一つの大学としてやっていくことが良いのではないかと個人的に感じる。

「地域にとって」を取り上げる前に、静岡大学教員・職員(静・浜キャンパスを含む)、浜松医科大学教員・職員の人達にとっての“総合大学とは何か?”を「知る機会」になりました。皆さん(静岡キャンパス)にとって、「地域」とは、何を指すのかが分かりにくかったです。(次回は地域が何を指すのか冒頭知りたいです。)「地域」にとってよりよい大学のためにももっと「地域」のためになる案をご提案頂くことを次回シンポジウムに期待します(賛成・反対問わず)。ありがとうございました。

西原さんへ とても触発されるところの多いご報告でした。静岡県の大学の数が少ないというのは、ひとつには静岡県がいわば東京圏と名古屋圏の間の「回廊」とにありつづけており、それゆえ静岡県全体の独自性を見いだしにくいという条件があるのではないかと思います。(雑な話ですが)その仲で、静岡県をひとつのまとまった地域としてイメージさせるに足る「よすが」をどこに求めたらよいのでしょうか。(訊くのではなく、ひとりひとりで考えなさいという話だと思いますが、考えるきっかけを与えていただけると幸甚です。)

現在の状況は分かったが、将来への道筋がまるで分からない場であった。結局、一番影響のある学生が何も分からないまますすんで行くのではないか危惧される。

次回のシンポジウム(第二回大学再編シンポジウム)は7月14日(日)の開催です。