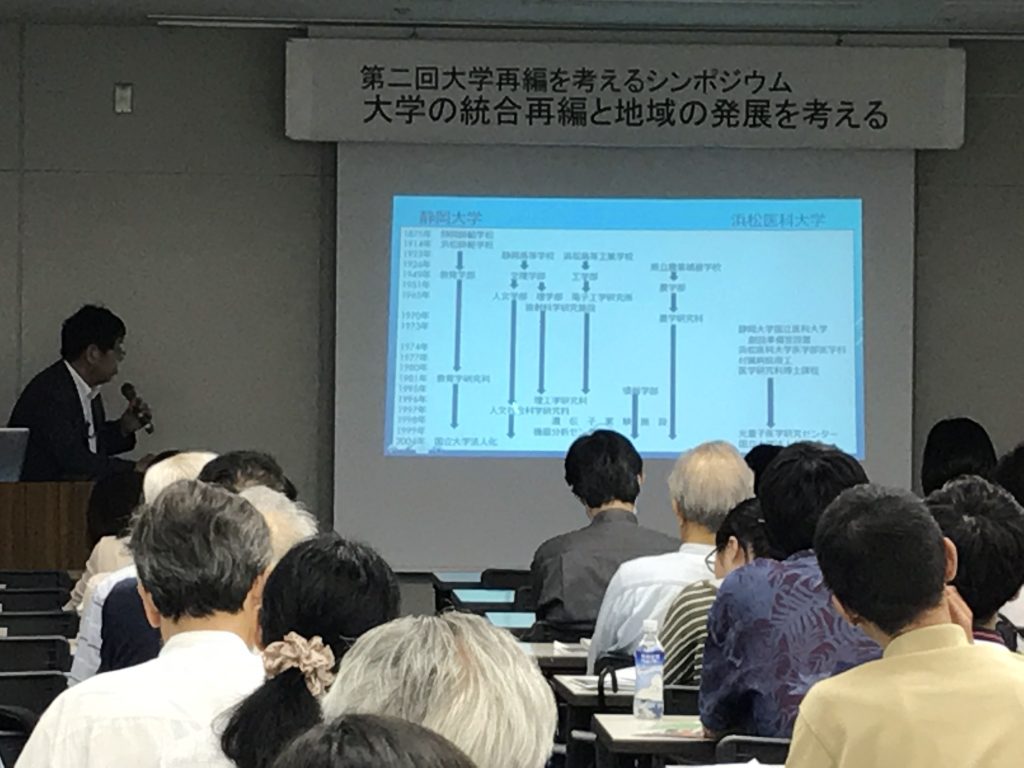

第二回大学再編を考えるシンポジウム「大学の統合再編と地域の発展を考える」が2019年7月14日(日)に 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」で開催されました。梅雨空の三連休中日でしたが、予想を超える 120名の方にご参加いただきました。

パネリストによる発表のあとに、会場から意見・質問がありました。

農学部の学生代表から、分離統合再編計画に対して静岡大学の学生が行っている署名活動の経緯と内容の紹介がありました。7月2日に署名活動を始めて現在733名の学生の署名が集まっていること、浜松キャンパスでも署名が集まっていること、署名用紙を1000名以上に配布済みで7月31日まで集めて学長に提出する計画であることが説明されました。

※HP公開時の配布済み署名用紙数に誤りがありました。

静岡大学情報学部の学生から

新大学の名称案「浜松医科工科大学」に対する反発が情報学部の学生で強く、撤回を求める署名が現在230名以上集まっていることが紹介されました。

静岡市民の方から

大学の問題をもっと身近に感じて理解したいとの意見がありました。

静岡大学山岳部OBから

学長には大学分離のメリットをはっきりと表明する責任があり、学長が決めた内容がおかしいのに教員が反対できない現状はおかしいとの大学のガバナンスに対する意見がありました。

静岡市民の方から

浜松にだけメリットがあり静岡にはデメリットしかない今回の再編計画は、実質的に浜松への大学移転と同じで、学生がいなくなるのは寂しいとの意見がありました。

静岡大学創造科学技術大学院のOGから

県内の大学進学率は高くなく、特に女子高校生の進学率が低いことが紹介され、進学者数の確保に向けた取り組みの余地があるのに、理系単科大学を増やす今回の再編計画は県内の大学への進学を目指す女子生徒にとって敷居が高いこと、現在の静岡大学の魅力をもっとアピールするべきだとの意見がありました。

有志の会より

あざれあと近隣会場の方々に 会場設営で ご迷惑をおかけしましたことを深謝します。

当日お寄せいただいたアンケートをすべて紹介します。回答くださった皆様、ありがとうございました。

第一回シンポにつづき、参加させて頂き理解が深まりました。再編にむけて教職員、学生の“行動”を知ることができましたが、学長の心に届いているかと思うと少し残念になりました。大学をとりまくステークホルダーは、70年の歴史を鑑みれば、とても多いことは想像できますし、多いからこそ、全ての意見を採り入れて、立てていくことはできないかとも思います。大学の最大のステークホルダーは、教職員、次に学生、それから利害関係と地域です。

静岡キャンパスの皆さんが立ち上がり、行動をもっともっと起こしてほしいと思います。味方も、支援者も、静岡キャンパスの皆さんがつくってきた(築いてきた)財産を感じている人が多いと思います。もっと行動しましょう!

健全なガバナンスをどう形成するのか、を考えさせる時間であった。

塩尻先生のごく納得できる理論的な考えが何故、学長と共有できないのか残念だった。前向きな話し合い、これを求めようとする努力が学生たちに根付きはじめていることに光明を感じた。

伝統の重みも改めて思いを強くした。

今回初めてシンポジウムに参加して、今終わってみて来て本当によかったと思いました。理系の先生、文系の先生、地域の人と、他の大学の先生、様々な方から意見が聞けてよかったです。

私は、統合・再編に賛成・反対の意見は特にありません。

ただ、私は今までの人生の中で大学生活が1番楽しいです。理由は、すばらしい先生方から自分の好きな分野が学べること。楽しいサークルと、すばらしい仲閒。

大好きな静岡大学のために、いい方向に今後、統合・再編が進むことを願います。

これまで静大の再編については、静岡新聞の記事でのみしか情報を得られていませんでしたが、本日のシンポジウムに参加し、だいぶ課題等について理解が深まりました。

シンポジウムに参加した結果、静岡地区大学(仮称)の将来性は、暗いものになるのは間違いないと思いました。

大学としての弱体化は間違いありません。

浜松医科大の関係者には、不愉快と思われるかも知れませんが、単純に静岡大学に医学部が新設されるという形が理想ではないかと思いました。

その他に、シンポジウムで気になったことは、静大の学生の参加があまりに少ないと思いました。世代間のギャップがあるにしろ、昔の学生運動があった次代を知っている人間には、寂しい限りです。

内容は戻りますが、大学の経営合理化という視点に立った場合に、キャンパスの統合(一大学化)は効果があると思いますが、大学の分割化というのは、次代の流れに逆行しているとしか思えません。

静大は、地域(静岡県、静岡市)における影響も大きいので、石井学長による県民・市民に対する説明会のようなものを開催してほしいと思いました。

理学部の塩尻先生のお話しが、たいへん論理的で、これまでの経緯やもっと広い視野や長い時間軸での将来を見据えてメリットやデメリットを考えるまとめ方がわかりやすかったです。冷静で論理的な分析を伺って、より一層、一法人二大学にこだわり、なぜ一法人一大学としてやっていかないのかの学長達のなさろうとする意味がわからなくなりました。

塩尻先生のおっしゃる協働(同)・連携を主体に考えて分割より、一つになってより結びつきやすさを深める方向が大事だと思います。

学生達も、よく考えて動いていると思います。OBや市民の方も危惧されています。

岐阜大の状況もよくわかりました。

理学部同窓会長様のビジョンがなければ、こちらから案を出す。提案する、ということ。静岡時代の卒業生の方を含めて、再編には多くの方々が関わっている問題であることがよくわかり、また、その方々への確かな情報が伝わっていないことも問題だと思いました。

やはり、学長は、このような意見に誠実に向き合うべきで、それでなければ、学長である資格はないと思います。

学長には、1人1人が理解できるよう説明責任を果たしていただきたいです。

一早く、同じ場で意見や提言を聞き合う、考え合う場が開かれるべきだと思います。今回も、たいへん有意義で勉強になりました。職員の方々も、事務的なことだけでなく、もっと関わってもいいのかなと思います。自分の問題として自分の問題として、もっと関わってもいいのかなと思います。「こういうところに顔を出すことで、立場が危うくなる」とか、「上が決めた方針に従うだけだ」というような思考停止の声が聞かれることは残念なことだと思います。もっと気概をもって、一体となって、みんなでよい方向に進んでいきたいものです。

学外でのシンポジウムに初めて参加させていただき、より詳しく再編について知ることができました。

医学部ナシの国立大学、そして総合大学として、今の静岡大学が弱くない存在感をもっているということ、歴史が長くあることに加えて、今の姿を捨ててまで再編に踏み切る理由が分からない。学生として、今の静岡大学に在籍していることを改めて嬉しく誇りに思いました。→再編への疑問が強まった。

学長がブログを更新したことで、静岡キャンパス内の周りの友達は、学長がいうことは理解できた。反対側の意見を知りたいという人もいた。学生間でもブログは話題にあがっているのでこういうシンポジウムが学生向けにもっと行われるべきだと思いました。→学生は調べたり考えたりというより、ブログのように示されたものを鵜呑みにします、たぶん。そういう学生が多いように今、感じています、悲しい。

私は静大生として、大学に何かを与えたとか、なにもしないし、無力だけれど、自分の学部(農)にもたくさんの素晴らしい先生方がいらっしゃるので、学長のブログでの「他地区とくっついて〜」の文にとても悲しみを抱き、怒りも抱きました。

市民の方の意見はとても貴重だと感じ、持ち帰りたいと思いました。今野学長の意見も知りたい。なぜ? がもっと増しました。

私は静岡大学に医学部を組み込めばよいのではないかと思う。浜医としては浜キャンと合併すると、偏差値的に下がってしまうのではないか?

浜医はそれが良かったのか気になった。逆に浜医の学生の意見は聞いていないのか?

浜キャンの学生としては、医学部が入ることによって、情報学部、工学部の印象がうすれるのではないかということを懸念しているという話しを聞いたことがあるが、浜キャンも反対派がいるということ、静キャンはほぼ反対ということであれば、浜医が静大と統合しなくても良いのではないだろうか。

前回も参加させて頂きました。私は一静岡市民の立場から、この問題を考えてみたい。若い人や学者が静岡市から減ってしまう。寂しい。

このシンポでわかってきたことは、デメリットは静岡地区のみ、メリットは浜松のみ。衰退と繁栄が静岡、浜松、こんな残酷なことが強行されていいのか。

この問題のタイトルは“大学の統合再編を考える”となっているが、もっと明確に“静大を静岡から浜松に移転することを考える”とした方がインパクトがある。それが本質だから。

もし、“統合”だというなら、静岡に医学部の一部をもってくるべき。

元々、政令指定都市で国立の医学部がない都市はわずか。浜医大の設立も、静岡と争ってのこと。

静岡市長(大学誘致を公約としていた)の意見も知りたいところ。

勿論、静岡大学4流大学化してもらいたくない。

塩尻先生の報告はよくまとまっていて納得できるものであった。対決ではなく話し合いが大事。学生達の行動、発信がきけたのは大変よかった。石井学長と話し合いをもっとしたらよい。学長ともフランクに話すチャンネルをもったほうが良い。学長にも話していくというフランクに話しができると思う。第一回の時はぼんやりとしていたが、収斂してきた感がある。

前回のシンポジウムと比べ、参加者の多様性があった様に思います。

多くの方々が自分事として考えるための多様な切口が必要と思います。シンポジウムに限らず発信を続けてください。HPの資料にアーカイブがあると有り難いです。

岐阜大・名古屋大の状況を見ても、静大の再編を見ても、今回の大学再編の大きな流れが、“産業・技術”に偏重した国の大学政策に(その背後にある経済・産業政策)に沿ったものであることが、明らかになりました。

資料を多く作ってPPがあったため、基本から知ることができました。学生向けのシンポジウムのものもぜひ情報を共有していただきたいと思いました。

学長案は「浜医大+静大工学部&情報学部」の成立ありきで進めているようにしか見えない。静岡側については、どうでもいいと考えているとしか思えない。批判については、「他地区とくっついていないと魅力が出せないというのは情けない」などと空疎な事を書いている。(精神論に逃げているとは情けない。)

アンブレラ方式(浜医大と静大の枠組みをそのまま残す)では、なぜダメなのか? その答えになっていない。

「意思決定についての機動性をもたせたい?」、このインターネットの時代に何をいっているのか?、静岡と外国の企業がSkype会議等で仕事を進めることは珍しくない。中小企業ですらできることがなぜ大学でできない?

西側の学生の意見を聴きたい。彼らはどう考えているのか? 関心は高いのだろうか? (東側の学生からは、「再編より、コバエの問題をどうにかしろよ」という話しは聞いている。

塩尻先生の資料がほぼ全て印刷されており、省略が少なく読みやすかった。

相変わらず学生の参加が少ない気がするが、もう少し参加数をあげられないか。

選挙期間真っ只中ではありますが、今静大等の問題や、教員の話しが気きたくて参加しました。

ちょっと理解が追いつかない部分もありますが統合再編でおこる問題が静岡の地域経済に影響するのかまたシンポジウムに参加してみたいです。

全体としては、学長ブログの方が納得感が大きい。学長ブログの意見の論点への反論が論理的ではない。感情論で納得感が少ない。

静岡・浜松の再編後、近隣公立大学との統合再編が最適と考える。理由1 大学生は人口ベースで最多時期の半分になるため半分近くのダウンサイジングが必要。信用金庫の合併のときの名前の問題もあるが「改革がなければ、なくなる」ことを考えることが大事。2 静岡キャンパス大学に(県立大)薬学部、看護学部が入れば大きな魅了になる。浜松キャンパス大学に(文芸大)デザイン学部・文化政策〃

50年後、常葉大学、浜松の大学、静岡の大学の三つになる。静岡福祉大、産大・理工科大・浜学大は、専門学校化or廃校。日大(国際)、東海大(海洋)、順大(保健)は撤退。

決定のプロセスの議論が見えなかった点は問題があると思うが、デメリットはほとんど感じられない。

国立大は国立大しか見えていないようにも感じた。

私はたくさん悩んで、たくさん考えて考えて、それでもやっぱり静岡大学で学ぶんだと決意してここに来ました。だから、入学して「静大なんか」という学生が多いことが悔しかった。卒業するときには、皆がいつのまにか静大を大好きになっていて、「静大生でよかった」と心から思えているといいなと、そういう4年間にしようと18の私は考えました。そして、あのとき思った「卒業するとき」を目の前にして静大はどうなるんだろう、ともやもやした気持ちになってきます。静大で4年間学ぶことの意義の一つはここにあるかもしれない、そう思って履修した地域づくり副専攻では、学部を超えて学べること、大学と地域の連携も、静大の存在感の大きさも知ることができたと思っています。どうか、静岡県の大学が、静岡大学が、学生も含めてみんなから愛され、これからも地域から必要とされ、頼りにされる、そんな存在であってほしいと思います。

統合再編というプロセスにおいて、やはり浜松と静岡との動きの中で、外に与えるイメージと中(内部)に与えるイメージに大きな隔たりがある。外にとっては、静岡県に2つの国立大学が出来ることや、大学のイノベーションにつながり、産業や研究へのプラスの効果が与えられるのかも知れないが、内部の人間にとっては分離であり、静岡地区の学部減少、そしてその中での再編という積極的なプラス効果のイメージをもつことはできない。

たとえ、同じ法人であっても別に大学を作るということは、組織としては同じものではなく、岐阜大学や名古屋大学の関係性のように、将来的に全く異なる大学としての関係性になってしまうと思う。したがって、分離した後の2大学間の組織間のガバナンスをどうやっていくのか、企業のような日産とルノーのような関係性を避けるためにも、2大学間の相互関係を分離前に明確にデザインしておかないと、とりあえず外の枠組みを作るという姿勢の現状は大変心配する。

卒業生として、静大の規模が縮小する。静大から、工学部と情報学部が分離するということは心情的にとても悲しいものである。静大という名の下に、たとえ地理的に離れていても同じ大学という意識をもつが名前が違う大学となれば、それは同じ一つの大学であるという印象はますます薄れるだけで、同一法人であるから同じ組織であるという論理は経営の問題に関するものであり、外部や学生・教員にとっては通じない、共感できない考えである。

静岡大学が統合・再編するにあたり、これまでメディア中心にしか情報を得ることができなかったのですが、今回のシンポジウムを通して、具体的な情報を知ることができて良かったです。特に、これまでは「静岡大学全体に関わるメリット・デメリット」については多く語られることがあったと思いますが、「(特に静岡地区大学で)学生に関わるメリット・デメリット」を今回のシンポジウムで明確な情報を得ることができて良かったです。

このようなシンポジウムは非常に有効だと思います。様々な立場の人の考え方を(具体的なレベルも)知る中で、大学の今後についてより明確に考えていけることと思います。

準備等、大変だと思いますが、それだけの意義があることが分かります。

いろいろありがとうございました。がんばれ、静大!